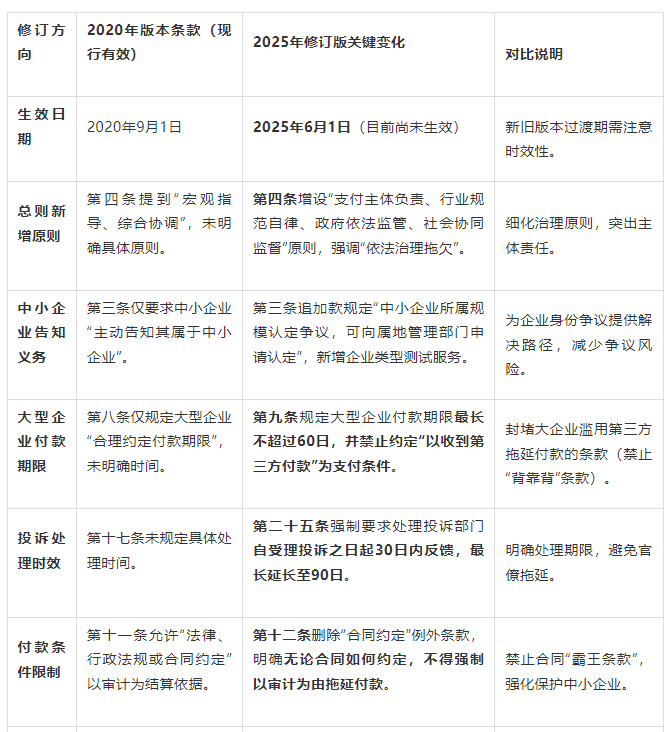

《保障中小企业款项支付条例》(2020版与2025修订版)主要修订对比表

其他重点修改说明

1. 保函接受强制化:2025年第十三条明确机关和大型企业必须接受金融机构保函(2020年仅规定“应当接受”)。

2. 利息计算基数:2025年第十七条新增“合同约定的逾期利率低于1年期LPR的,按LPR执行”,强制最低利率保护。

3. 审计监督联动:第二十七条规定审计结果可作为信用惩戒依据(2020年无此类明确条款)。

4. 第三方付款限制:修订第九条明确禁止大型企业约定以第三方付款进度比例支付(2020年无此条款)。

修订总结 2025年修订版在付款期限刚性约束、流程透明化、投诉时效管理、失信联合惩戒等方面显著强化中小企业保护,针对性解决2020版执行中的“拖延审计”“合同霸王条款”等问题,同时与用户合同中的“第三方付款风险”斗争策略形成法律支持。

关于“背靠背”条款的特别说明 根据《保障中小企业款项支付条例(2025修订)》第九条及相关内容,关于“大型企业付款期限最长不超过60日,并禁止约定‘以收到第三方付款’为支付条件”的具体依据如下:

一、2025修订版第九条原文 第九条

大型企业从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起60日内支付款项 ;合同另有约定的,从其约定,但应按行业规范、交易习惯合理约定付款期限并及时支付款项,不得约定以收到第三方付款作为支付条件,或按第三方付款进度比例支付。

(依据2025修订版第九条第二款)

二、条款核心要点及法律依据 最长付款期限要求(60日) 1. 修订前(2020版):大型企业仅需“合理约定”付款期限,未设定最长天数。 2. 修订后(2025版):明确合同约定付款期限最长不得超过60日。 3. 依据:为防止大型企业利用谈判优势无限拖延付款,强制设置最长时限(《中小企业促进法》第十二条公平交易权保护)。 禁止“以第三方付款为条件” 1. 修订新增禁止大型企业与中小企业约定: a. “以收到第三方付款”作为支付前提; b. “按第三方的支付进度比例支付中小企业款项”。 2. 立法目的:针对此前实践中大量存在的“背靠背”条款(如总包商以业主未付款为由拒付分包商),防止大型企业转移风险。 3. 法律依据:《民法典》第五百三十二条(合同相对性原则)、《中小企业促进法》第五十三条禁止加重中小企业付款义务。

三、修订背景与实操意义 问题导向 2020版仅要求“合理约定”,但未封堵“背靠背条款”。司法实践中大量纠纷源于大企业与中小企业约定“第三方支付后付款”,导致中小企业被动承受上游风险。2025修订直接否定此类条款的合法性。 效力层级 1. 强制规则:无论合同如何约定,只要涉及第三方付款条件,均属无效(第九条第二款直接禁止)。 2. 例外情形:法律、行政法规对特定行业(如基建工程)存在特殊规定的,依其规定。

四、违反后果 大型企业若违反上述规定: 1. 行政处罚:可由主管部门责令改正; 2. 民事赔偿:需支付逾期利息(日万分之五); 3. 信用惩戒:纳入全国信用信息共享平台公示,限制财政资金支持等(条例第二十六条)。

总结 2025修订第九条通过限制付款周期上限和禁止风险转移条款,旨在切断大型企业对中小企业的“付款链剥削”,确保中小企业款项收付权利直接依赖于合同履行本身,而非第三方不可控变量。修订法律依据充分结合《民法典》及《中小企业促进法》,体现了国家对中小企业的倾斜保护。